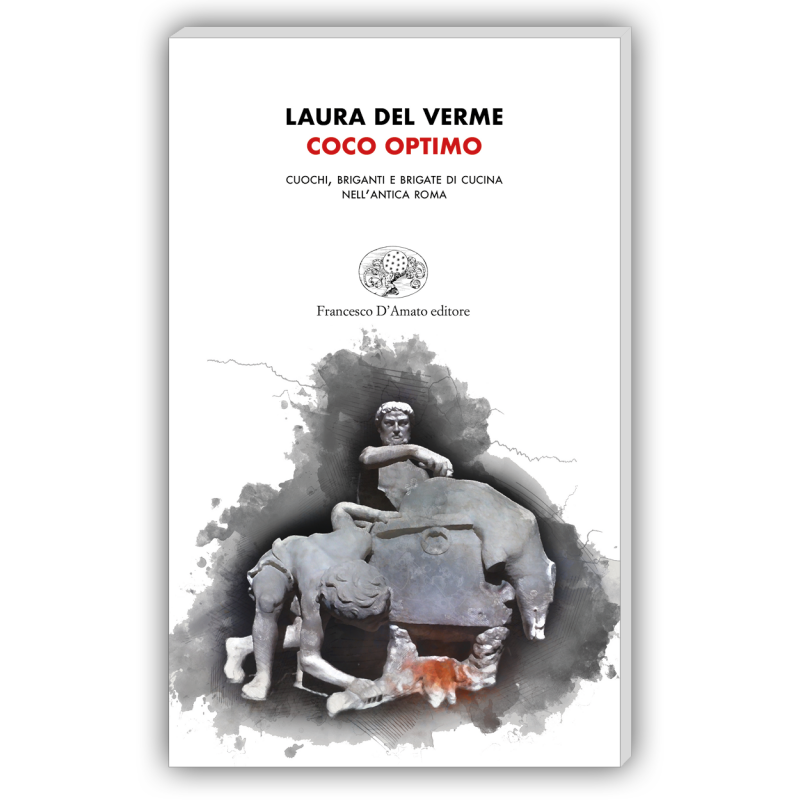

Cuochi, briganti e brigate di cucina nell’antica Roma

Collana Orsa maggiore | Isbn 978-88-5525-019-1 | formato 13×21 | 140 pagine con illustrazioni a colori

è allegro, indefinito e caotico, il mondo dei cuochi nella Roma Imperiale. Furfanti geniali e creativi, controllati a vista dai ricchi patrizi che li prendevano ‘a nolo’ al mercato, erano ricercati e temuti e, nell’arco dei secoli, sono stati gli artefici invisibili di quelle celebrate bontà che noi oggi consideriamo ardite mescole. Una costruzione che qui proveremo a descrivere solo marginalmente: è quello dei Romani, un gusto per palati assai diversi dal nostro. Noi siamo troppo abituati a cibi sorprendentemente estranei alla nostra terra, per apprezzare gli intingoli che mandavano in visibilio i Romani, per cui anche la sola capacità di versare la giusta quantità di garum nelle vivande, era un’arte. I pomodori sono peruviani; le melanzane vengono dall’India; il pepe, dalla Guyana; il mais è messicano; il riso è un dono degli Arabi; per non parlare dei fagioli, delle patate, delle pesche, frutti cinesi di montagna divenuti poi iraniani, e del tabacco. Tutto ciò, e molto altro, è estraneo agli scaffali dei fumosi bugigattoli che i romani chiamavano cucine. E mai potremmo apprezzare il mix di aceti, le salse legate con fecola o le bacche di ginepro, mirto e porro usate come condimento di carne e pesce; per non parlare delle oltre cento erbe presenti nella dieta degli abitanti dell’Impero. In verità, anche qualche romano nutriva un certo sconcerto sulla comune abitudine di mangiare qualsiasi pianta erbacea che non fosse velenosa, se è vero quanto il commediografo Plauto fa raccontare al cuoco del suo Pseudolo e cioè che: “i suoi colleghi trattavano i convitati a guisa di vacche, rimpinzandoli esclusivamente di erbe!” Per gli storici invece sembra quasi che i romani passassero la loro vita a tavola: vengono rappresentati come ghiottoni insaziabili, ma in realtà fino a sera facevano quasi a meno di mangiare e, per secoli, apparecchiarono le mense solo a giornata finita. Vero è che non si lasciavano sfuggire l’occasione di riguadagnare il tempo perduto organizzando convivi divenuti memorabili per la capacità di ingurgitare cibo a due bocconi alla volta, al punto che Lucilio in una delle sue più celebri satire così saluta i suoi sodali: «Salute a voi, che non siete altro che ventri!» Col tempo, le abitudini gastronomiche dei vari ceti, originariamente abbastanza omogenee, si differenziano sempre più, a seconda del genere di vita seguìto e delle risorse finanziarie disponibili, sicché ben poco rimarrà in comune, nell’antica Roma imperiale, tra il vitto del contadino e quello del liberto arricchito. Va però chiarito che la storia raccontata in queste pagine è quella che vede protagonista un categoria professionale, e non le pietanze che è in grado di preparare, anche se il nostro racconto inevitabilmente attingerà informazioni dalle fonti che si soffermano sui grandi mercati dell’Impero, dove era possibile reperire gli chef più ricercati e in grado di lavorare i generi alimentari più rari. Ma chi era dunque il cuoco, a Roma? Proveremo a scoprirlo in queste pagine.